【延平笔谈】春风吹皱了蛟坑潭水

2025-05-28 08:52:37 作者: 来源:闽北日报 责任编辑:肖练冰

|

|

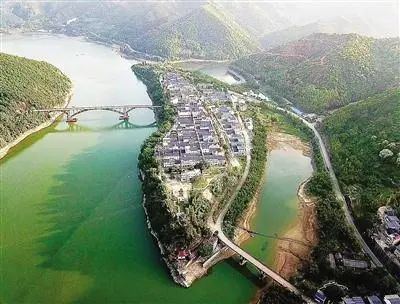

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。 ——题记 一 煦暖的春阳,连绵的群山,平静的湖水,飞渡的长桥……在这样的背景衬托下,我又一次站在延平区蛟坑大桥上,观天察地,望山瞰水,在俯仰之际,在顾盼之间,竟然拥有了柳宗元游朝阳岩登西亭时“高岩瞰清江,幽窟潜神蛟”的闲情逸致,得到了苏东坡泛舟赤壁时“凌万顷之茫然”“浩浩乎如冯虚御风”的那份感同身受。 20世纪90年代初,国家兴建水电站,在闽江干流的水口段筑起了“世纪之坝”,上游两岸村庄开始调整各自的“姿态”,接受不断抬升的库容之水的“洗礼”——不少旧村因此沉没于水下,继而许多新村在湖岸之上昂首崛起。 太平镇蛟坑村与刘家村合二为一,在刘家新村“鲤鱼洲”上完成了重组更替,实现了美丽的嬗变。1996年建成通车的蛟坑大桥,顶戴着延平区首座横跨闽江公路大桥的荣耀,将隔江阻水的天堑变成了自由往来的通衢坦道。 蛟坑与刘家并村后,只称刘家,蛟坑村名也就不常用了,这让我颇感惋惜。因为蛟坑在闽江航运史上似乎名头更响亮一些。刘家新村依岸而建,面江而居,凭高而处。也许得此地利条件,人们推窗凭轩,眺望自如,上接天光,下临洲渚,对岸苍廓辽远的青山,窗下碧波微漾的湖水,便欣然扑入眼帘。我想居住这里的村民该是幸运也是幸福的——他们可以在枕着江涛入眠之前,微合双眼,静静地用耳,准确地说是用心倾听母亲河闽江远古的诉说。 我突然想起明代东林党领袖之一高攀龙所作的《水居记》: “居久之,于是主人阅日月升沉,云霞起灭,草木荣悴,禽鱼去来,与四时百物相代谢于一水之间,而忘乎其为我也。居又久之,于是主人且宅天宇之寥廓,餐元和之膏润,乘浩气而翩跹上下于无穷之门,而忘乎其为水也。”当年,高攀龙择居“漆湖之干有洲”,筑室名曰“可楼”,“优哉游哉,可以卒岁矣!” 山水怡情,雅室宜居,抱怀安之量,明淡泊之志,如此乡居生活,怎能掩盖住居室主人的喜悦心情呢? 我想,刘家村民安居于此,与高攀龙的心境大概有了相通而协同,也该是心满意足了吧。 二 我站在桥上看风景,极目四处皆堪入画。 桥下,是一片白茫茫的湖水世界,这让我依稀回想起闽江旧有的样貌。蛟坑村前河段几乎囊括了江河的诸般形态,像滩、渚、洲、岛、渊、潭,都能找到它们原本的位置,罗汉滩、蛟坑潭、黄龙洲、接嘴滩……滩连滩,礁接礁,水激水,浪打浪,尽显江河不受约束的原始粗犷本性。 蛟坑地名的由来,还有一个属于它的传奇故事:传说晋代仙家许逊斩蛟于深潭,故名蛟坑。再据《南平县志》记载:“蛟坑,有塘。”原来,蛟坑曾出现过塘报(一种刊物),还有塘兵专职传递紧急军情,后来塘报废。这里成为闽江内河的一处普通码头,便于过往商帮的客货轮船停靠。直至20世纪90年代初,蛟坑设立闽江水运航管站,为靠岸停泊江轮提供补给,旅客也可以凭票搭乘江轮抵达目的地。 在蛟坑码头下方,与深潭紧挨着的是黄龙洲,据说洲岛之沙很奇特,每年春水后,当地人“视洲沙多寡,占岁丰歉。”宋代延平籍状元黄裳还专为此风俗作诗:“看此黄龙沙斗起,满城歌吹入丰年。”以黄沙多少来预测年景收成的丰歉,大概也只有居住在水边的先民才拥有如此丰富想象力。 其实,黄龙洲是一个荒岛,只有闽江枯水季节才显露峥嵘。当年我曾划舟登洲游览。记忆中洲上铺满了色如黄金的鹅卵石,一丛丛黄杨、水杨柳紧抱着沙砾礁石,不愿屈服地生长着,将身形扭曲变形成为蟠龙状的虬枝,等待着闽江下一拨洪水的冲击。等洪水过后,在战栗中又将身躯挺直,它们的生存条件令我心生怜爱,它们的顽强生命力又令我肃然起敬。 现在想起,黄龙洲是蛟坑潭的一道天然水隘,闽江上游来水只在潭中滞留了一瞬间,便如青龙般倏尔向北岸慌忙择路,斗折而行,奔突涌荡。闽江在这里拐了一道弯,洲渚作梗,横亘中流,激浪滔天,过往船只也只好收桨停楫,船夫舟子也不敢滩头弄险,只得在养精蓄锐之后,再续航程。据说清代尚有延平左营的步兵在此守护过境的官员。当年福建提督学政纪昀(晓岚),买舟东去,赴任福州,日暮时分,舟车劳顿,便在蛟坑停留,得诗《蛟坑夜泊》: 暝色从西来,乱山青莽莽。滩河戒夜行,薄暮收双桨。 连朝困登陟,兹夕遂偃仰。飞泉树杪来,一泻落百丈。 彻耳鸣琤瑽,颇使心神爽。荒戍缠薜萝,孤卒友魍魉。 喜无钲鼓音,乱此环佩响。夜静人语稀,沙岸自来往。 流云渐欲破,山月微微上。两月缨上尘,浩歌濯漾漭。 纪昀一向以讲述魅怪而著称,有《阅微草堂笔记》著作存世,可是他在《蛟坑夜泊》诗中,却用了近似平铺直叙的手法,叙述了夜泊蛟坑的见闻,描写了山村月夜的寂寥,“飞泉树杪来,一泻落百丈”, 真实地再现了山泉飞泻直入蛟坑深潭的壮美景象。 我想,当蛟坑遇上文气逼人的清代才子纪昀,也算得上是一份福缘罢了。 三 如果说蛟坑大桥代表着新生、代表着发展方向,那么横跨于库湾之上的蛟坑中桥则连接过往,代表着文化积淀。 我移步到蛟坑中桥,拐进桥头这一侧,便望见了真君殿,这是当地人为纪念许逊斩蛟为民除害而修建的庙宇。晋代许逊(真君)是一位治水专家,携众弟子辗转南方多省消除水患,被多地民众视作“水神”。许逊与蛟坑结缘,皆因他的“斩蛟”故事。许逊带领弟子辞别南昌梅仙祠云游福建,途经延平延福门码头,一路追踪并斩蛟于深潭之中,还此地风平浪静,保佑过境船只、排筏不再倾覆……当地人知恩图报,为他立庙塑像而备加顶礼膜拜。据说,蛟坑甘姓先人便是追随许逊斩蛟而定居蛟坑的,繁衍后代,生生不息。 我想,人们除了提供一日三餐的生存必需,还需要一些情感的抚慰。正如世界需要鲜花一样,蛟坑潭上修建了真君殿,融入了中华传统文化元素,让善的花朵结出美的果实。 而桥的另一侧,隔着盈盈湖水的库湾,与真君殿遥相呼应的是胡家先祖的一方坟茔,在茂林翠竹掩映之下,虽非名冢,倒也清幽静穆。据胡家族人说,蛟坑胡姓与樟湖安定堂胡家同出一脉,其中一支于明代移居蛟坑守墓,至今将近500年的历史。《论语·学而》:“慎终追远,民德归厚矣。”敦亲睦族,宽仁忠厚,践约守信,风雨相守,实在令人钦佩。 站在水边,我忽然想起老子的话:“上善若水,水利万物而不争。”人类最高境界的善行,就像水的品性一样,泽被万物而不争名利。在蛟坑,甘家的知恩图报,胡家的信守诺言,实在、牢靠、专注、诚挚、不争名利,如水一样清澈。这是为人处世的一种自然磊落的作风,更是一种郑重对待世界的精神。一诺千金,无怨无悔,这已经超出了道德准则的含义,体现着人类理想精神和正气的光彩。 四 大江东去,浪淘英雄。 刘家村头牌坊,古朴端庄;刘家石桥矗立,凌波飞渡。这是刘家村第三座桥梁,正对着旧时的罗汉滩方向。 罗汉滩曾经历过“打票船”的红色往事:1948年12月21日,闽浙赣游击队员分散隐蔽在罗汉滩边的礁石和灌木林中待命,准备设伏截击敌运输船。正午时分,一艘满载武器弹药、布匹、食盐、药材、黄金、银元、钞票的国民党运输船从福州开往南平,途经罗汉滩水道。 “冲啊!”一声令下,游击队员如猛虎般冲向轮船,将黑洞洞的枪口对准国民党兵。国民党兵纷纷缴械投降,不作无谓抵抗。游击队员不费一枪和一弹,吓破敌胆,威震闽江,取得了伏击战胜利。 这个战斗场景,在后来拍摄的影片《地下航线》里展示过,至今还烙印在老一代人的记痕里。如今,战争如烟云消散了,和平年代歌声奏响新时代。人们不会忘记那段红色往事,用加快乡村振兴步伐来告慰先辈的丰功伟绩。 告别刘家村,我返回到家中,正好有友人发来一张刘家新村的空中俯瞰图。“鲤鱼洲”活像一条锦鲤,在春风吹皱的蛟坑潭水呷浪畅游。于是,我期待着它抖擞精神,奋力一跃,终究要化身为腾云驾雾的蛟龙。(文/胡凤俤 图/刘光舟) |