【延平笔谈】城墙往事

2025-07-04 09:03:39 作者:苏贤丽 来源:南平市作家协会 责任编辑:肖练冰

|

|

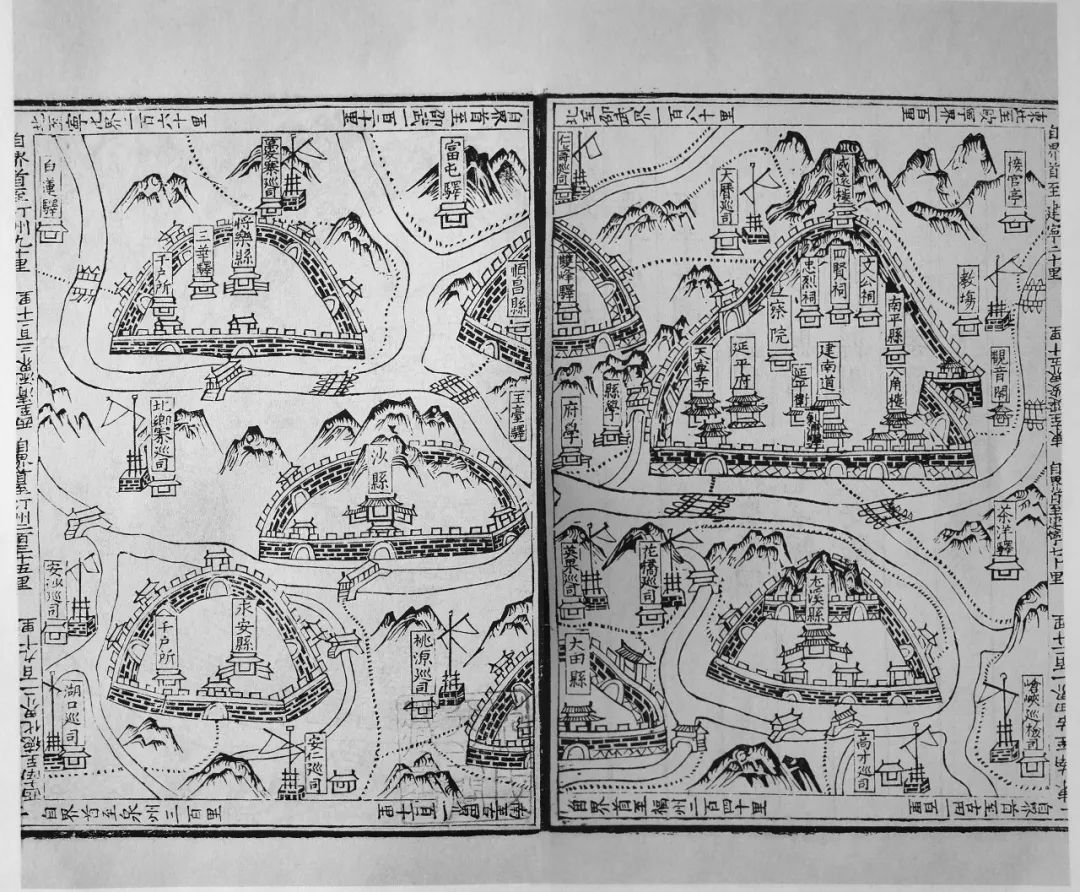

和现在南平市辖延平区不同,在漫长的历史时空中,一度是延平府辖南平县。比如明代,延平曾管辖七个县:南平、顺昌、将乐、沙县、尤溪、永安、大田。展开万历年间《延平府志》中的《延平府七县图》,就能看到七座城墙围建而成的城池。其中南平县是延平府最大的县,也是府治所在地。故而南平县城的城墙,同时也是延平府的城墙。

万历年间《延平府志》中的《延平府七县图》 据地方志记载,延平城墙建自宋朝,也有说建于元朝至元年间。姑且按至元元年即1264年计,也有近千年的历史了。城墙东西方向长,南北方向短,是狭长形的。长九华里有余,高两丈五尺多,厚六尺。凹凸起伏连绵的垛口墙堞,有两千四百多个。城门本来有十一个,明朝以后保留九个。一个延大门,带两个小水门,然后东西南北四个门,其中北门带一个小北门,东门带一个小东门,好记又好认。这些城门,各有正式的大名。东门叫延禧门,接着顺时针依次为延恩门、延安门、延宁门、延福门、延寿门、延成门、延泰门。这八个门,连起来就是:禧恩安宁,福寿成泰,满是延平人对幸福安康的祈愿。唯独小北门比较可怜,目前它的尊称还无从稽考。

假若时光倒转,回到明清时期,我们会看到城墙外的河道上满是求学的学子、假道于延前往福州的商贾所乘的舟楫,以及满载着茶叶、瓷器或手工纸的货船。舳舻相接,自建溪顺流而下,来到延平。最先经过东门延禧门,然后是小东门延恩门。城墙上有一座特别雄伟的建筑,一定会吸引船中人的目光,或许也同时有人正登楼远眺着江景和船中的人儿。此阁即百角楼,又名凌虚阁,始建年代不详,它是一座跨街建筑,一“脚”踏在城墙上,进延平城的道路就从楼下穿行而过。它的地理位置绝佳,是登高望远、吟诗作对的好地方。有白发苍苍的耄耋老人告诉我,他小时候常到楼上玩耍,斑驳的板壁上有好多文人题诗。上世纪五十年代,因拓宽江滨路,拆除了这座楼。所幸地方志中,还保留了一些诗篇,让我们得以遥想这座楼的风姿。明代诗人刘兆元《百角楼诗》曰:“危楼百尺倚城隅,体势嵯峨接太虚,门外冈山天外耸,境中云树水中居。” 过了百角楼,船只飘过延宁门和延安门,即上小水门和下小水门。这两城门不大,是延平城的小门。如今这一带建起了公园,便叫小水门公园,是延平市民休闲锻炼的好去处。

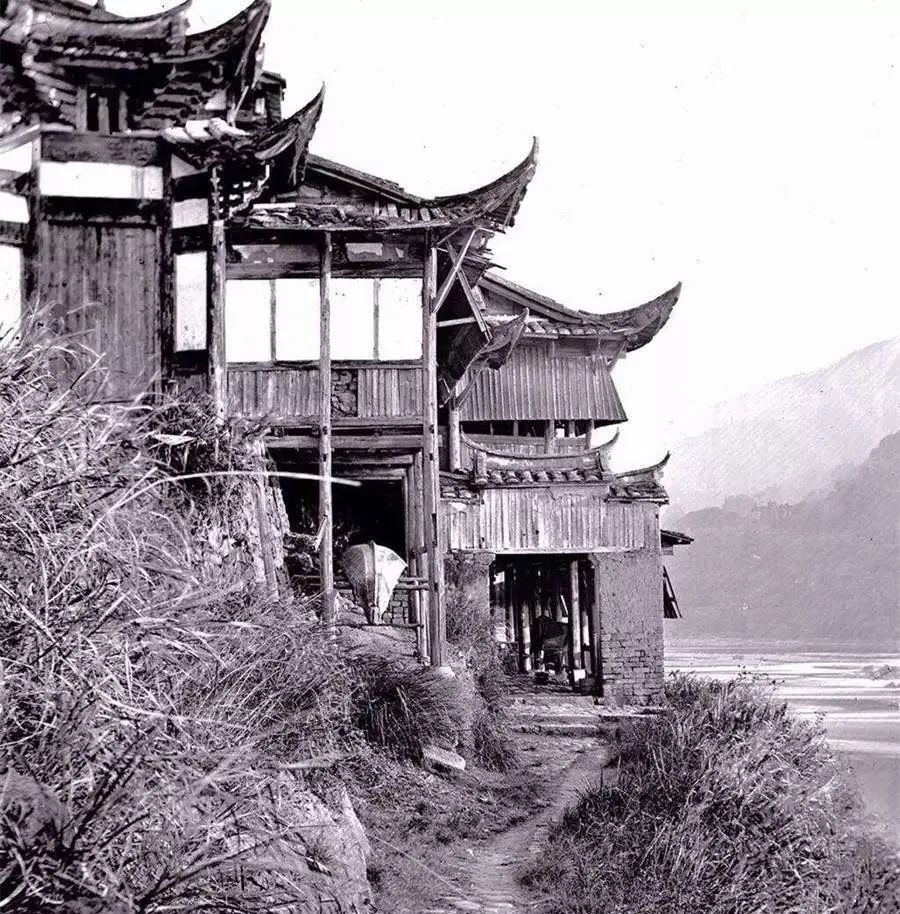

1670.《第二、三次荷兰东印度公司使节出访大清帝国记闻》书中的延平风光插图 接着,船只准备停船靠岸,人们也开始拿上行囊,准备下船,因为延福门到了。延福门是这个城市最主要的出入口。人货往来、官府查验、通商收税,最是热闹繁华,理所应当称之延大门。宋时蔡襄到延平,作诗云:“古剑成蛰龙,商帆来阵马。”上半句说的是延平双剑化龙的传说,下一句说的就是延福门码头,悬挂着各色商号的船只云集,仿佛战场上排列有序的战马一般。康熙年间,荷兰东印度公司(就是被郑成功从台湾赶走的那一伙殖民者)派人来中国,团队中有一位画家叫约翰·尼霍,途经延平时,画下了这个水路通达的城市的繁华。闽江上,商船一水儿排开,延福门码头,骆驼、牛、马驮着鼓鼓囊囊的货物上下船只,各色异域服装的外国商人行色匆匆,隔着画卷,仿佛听见了“叮叮当当”的驼铃,和番商蹩脚的中国话(《第二、三次荷兰东印度公司使节出访大清帝国记闻》插图)。延福门码头还曾发现一块乾隆年间的“奉宪永禁”碑,碑文再次印证了延福门码头官船、民船来往频繁。运漕粮的、装马匹的、解犯人的、送科举京报的官差民船忙忙碌碌,一派繁忙景象。

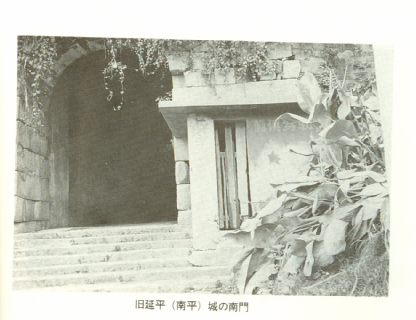

《空海研究》书中的延平城门照片 延福门旁,是南门延寿门。据记载,沿江一带的城门上都有城楼,现在只留延寿楼,可惜其既非原貌,也未在原址上重建。(好在)延寿楼复建时,用了古城砖,和“延寿”二字,一起保留了城墙的历史印痕。如果漫步延寿门下,细细端详沿江一面的墙,仍旧可以找到几块带着清晰“延郡城砖”字样的城砖。 延寿楼前有一块“延平王军政生涯起点”勒石。明崇祯皇帝死后的第三年,南明隆武皇帝驻跸延平,以西山府署为行宫。当时年方二十二的郑成功,向隆武帝提出了十六字的建议:“据险控扼、拣将进取、航船合攻、通洋裕国 ”,被称为“延平条陈”。隆武帝大为赞叹,从此十分倚重郑成功。延平也就成为郑成功政治生涯和军事生涯的起点,后永历皇帝封他为延平王,爵号就得自于此。据说,在延平时,郑成功曾以延寿楼为军事指挥所。 过了延寿门,拐角就是西门——延成门,门外是四鹤坊,这是一个有故事的地名。相传,西门外,有千年的古柏。柏树本就含油量高,气味芬芳,而古柏在千年岁月的浸润下,更是愈久弥芳,引得仙鹤在这里筑巢。延平水路通达,常有外国商人,将延平的茶洋窑和高山茶叶带出国门,也带来异域的香料,赚得盆满钵满。便有外国商人窥得西门外的古柏,起了觊觎之心。柏叶、柏子仁、柏木,都可以用来制香(料),香气清爽且带有甜意,微辛而不辣,清扬而不浊,是香料中的上上佳品。可延平百姓坚决不肯伐柏林取香木,那外国商人几番游说不得,恼羞成怒,乘半夜全城入眠时,竟放火欲烧柏林,火借风势,风助火威,一时火光冲天,甚至危及周边民居。百姓被“噼里啪啦”的声音惊醒,连忙奔走取水救火,可这不过是杯水车薪。正呼天抢地时,响起几声高亢的鹤鸣,只见火光中,有四只仙鹤,在火海上空翩然舞动。神奇的是,随着仙鹤翅膀缓缓一张一翕,冲天的火光渐渐收势、偃息。从此延平就有了四鹤呈祥的传说。

北门岭民居墙上裸露出的城砖,有清晰的“咸丰三年,三门厂造” 如今延平城已见不到城墙,只能见到散落的城砖。2017年,在修建文体路过街天桥时,意外发现了一段古城墙。根据地势方位和城砖砌法来看,这很有可能是原大北门一带。如果到北门岭走一走,就会发现路面、民居,菜园子的矮围墙,随处可见大量的城砖。不少城砖有独特印迹,比如圆圈、八瓣花、车轱辘之类。这些印迹肯定不是偶然心血来潮印上去的,应属烧砖工匠们的一种类似画押的行为,以区分是哪一批次或哪座窑口的砖。有些城砖上有非常清晰的“咸丰三年,三门厂造”字样,估计在咸丰三年(1853),延平的城墙有一次较大规模的维修。 如果通过老照片中追寻延平城墙的身影,不难发现在清晚期,甚至民国初期,延平的古城墙都基本安好。但到民国中后期,就很难看到古城墙的影子了。延平区档案馆藏的三份档案告诉我们,城墙的消亡应该是从北门开始的。 民国二十七年,南平县政府颁布一份禁令,大致是说北门城墙年久失修,墙砖松动,不少百姓及建筑承包商私自撬用,政府不得不出通告禁止,甚至派兵看守。很显然,当时内忧外患,缺钱缺人的民国南平县政府,并没有能力保住城墙。而且政府不仅无力守护城墙,甚至也跟着打起了城砖的主意。

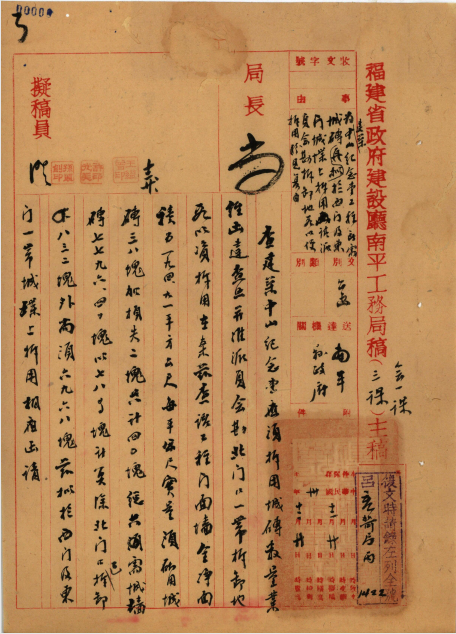

民国三十年的南平县政府工务局建中山纪念堂拆用城砖的申请报告 第二份档案是民国三十年,南平县政府工务局为建中山纪念堂,拟继续拆用城砖的申请报告。文中说明中山纪念堂门面墙共194.91平方米,每平米需要城砖40块,共需7800块。之前已拆用了北门城砖832块,现还需要6968块,要从东门和西门拆取。民国政府还专门给挑夫印制了挑用城砖证,以示“合法撬用”。 第三份则是民国三十三年,南平县政府向上级的请示,想要拆卸大北门城墙,将余砖铺填延福门路面。在这份请示里,提到大北门几经拆毁,风雨侵蚀,存在安全隐患,且有碍于观瞻。打算拆卸并将余砖充为延福门铺填沿溪路面之用。 都说档案是历史的碎片,这三份档案,亦成为了延平城墙砖消亡史的见证。 冷兵器时代结束,城墙曾经极为重要的防御功能已不复存在,逐渐成为城市日益扩张的束缚与累赘。城墙留存与否,是历史文化价值与城市发展之间的博弈。虽然梁思成等学者提出保留旧城,另建新城的建议,但北京城墙最终还是走向了拆除的宿命,只德胜门箭楼、正阳门城楼及箭楼等几处遗迹得以保留。而西安城墙则在屡次城市建设的冲突中得以留存,成为中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣,现在还是中外游客必去的景点之一。当初西安政府和人民保护历史遗迹的决心得到了丰厚的回报。 是眼下的生存发展更重要,还是守护历史遗迹更重要,还真不好说什么是正确答案。是存是废,孰错孰对,未窥全貌,不敢置喙。城墙瓦解,只是物理层面的消亡。如果我们能多了解延平沧海桑田的历史,常感念延平余韵悠长的文化,那延平古城将永远不会在精神层面上离我们而去。 |