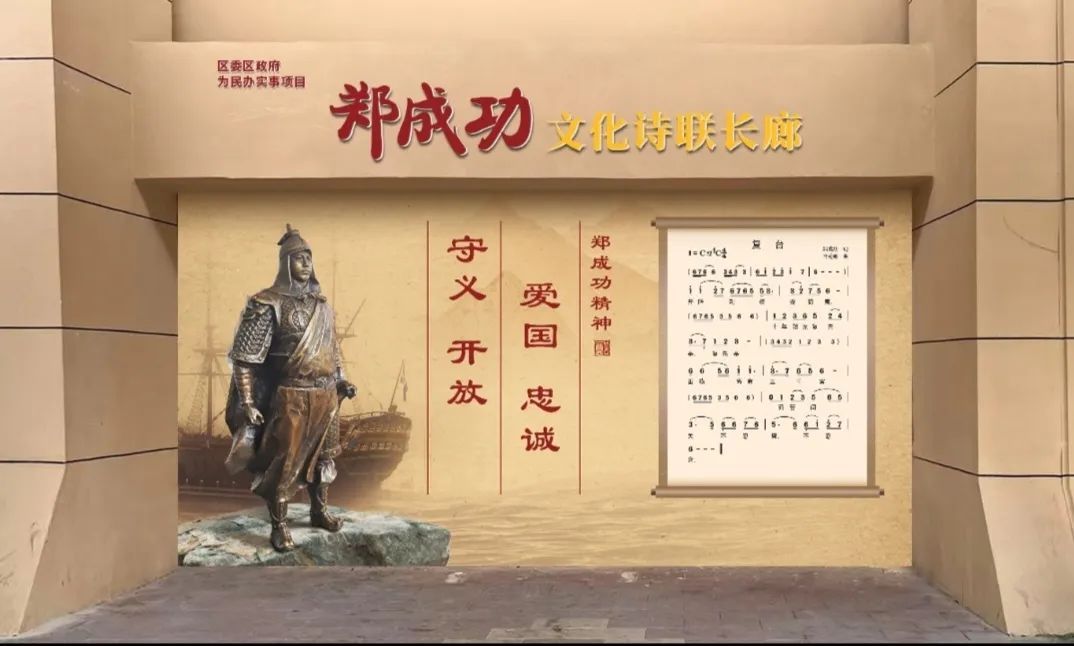

【延平笔谈】郑森赋诗延平府——研读小水门郑成功文化诗联长廊有感

2025-08-11 09:28:44 作者: 来源:美丽延平 责任编辑:肖练冰

|

|

近日,延平区委区政府为民办实事项目,延平小水门郑成功文化诗联长廊竣工,工匠们精选制作的40副对联、16首诗词、9幅浮雕和12幅文字图画,再现了郑成功与延平千丝万缕的联系。 郑成功(1624—1662),祖籍福建南安,出生于日本,初名森,字大木,郑芝龙之子。隆武年间,郑成功在闽北抗清,后被永历帝封为“延平王”,1661年进兵台湾,驱逐荷兰侵略军,次年收复台湾,不久病卒。文韬武略的郑成功,在延平期间头尾两年,领兵作战之余,有没写过诗词呢?答案几乎是肯定的。

一、“圣人”的称号决定了郑成功绝不仅仅是一名“武夫” 圣人,在中国传统文化中,指知行完备、至善之人,被称为文圣的有孔子、孟子、司马迁等,无不留下经典之作。武圣关羽,也经常斐然成章。比如,关羽居曹操处时,曾以竹叶拼凑成一首诗送与刘备,名曰《诗竹》,表明自己身在曹营心思汉的心意:“不谢东篁意,丹青独自名。莫嫌孤叶淡,终久不凋零。”关羽败走麦城时,面对劝降,慷慨激昂地说:“玉可碎不可改其质,竹可焚不可毁其节。”据《三国志》记载,建安二十四年秋,羽上表曰:“水滔滔兮路漫漫,成今日兮步履艰,长河难度欠行船,英雄何日得高旋,壮年不能建基业,异日何颜见祖先,不光汉室心不甘。”字里行间,摛藻绘句,文采斐然。

郑成功驱荷复台,开发宝岛的行动,为台湾殚精竭虑而死的事实以及有关郑成功相关传说的广泛传播,为郑成功在台湾人民心中的神格化奠定了基础,被人们称为“开台圣王”。清朝台湾邑令吴延华写过一副对联:“锺河岳之灵,为胜朝绵正朔;遵海滨而处,知中国有圣人。”周懋琦,清台湾府知府,其联写道:“独奉圣朝朔;来开盘古荒。”两江总督兼南洋大臣沈葆桢说,郑成功“是刱格完人。”就连康熙皇帝,都给郑成功题写了一幅挽联:“四镇多二心,两岛屯师,敢向东南争半壁;诸王无寸土,一隅抗志,方知海外有孤忠。”诸如此类诗联繁多,无不把郑成功称之为“圣人”或“完人”,既然是“圣人”“完人”,我们有理由推测,除了骑射舞剑,吟诗作对这种基本功,对于郑成功来说,应该是得心应手之事吧。

二、书生意气决定了郑成功在延平期间必然吟诗作对 7岁时,从日本回国后的郑森在安平(今晋江安海镇)上学,他精心攻读《春秋》《孙子兵法》。11岁,写出“汤武征诛,应对洒扫也”“尧舜之禅让进退也”等让人眼前一亮的佳句。1638年,郑森考入南安县学,中秀才,那年他才14岁。1644年,20岁的他进南京太学,拜鸿儒钱谦益为师。有一次,钱谦益问他:“什么叫‘洒扫应对’”,他坦然回答:“汤武革命,就是洒扫;尧舜禅让,就是应对。”钱谦益听后大为赞叹:“此人英物,非人所比!”于是,为郑森取号“大木”,寓意为国家栋梁之才。凡此种种,无不证明郑成功具有文人气质。比如,他的自勉联“养心莫善寡欲,至乐无如读书”,以及怒焚青衣时的铮铮誓言:“昔为孺子,今为孤臣,向背去留,各行其是……”——这些,不正是他书卷气十足的证明吗? 1645年,清军南下,朱聿键退至福州,被拥立即位,年号“隆武”。郑森想起班超毅然投笔从戎,立志报国之事,下定决心抗清复明。他随其父郑芝龙朝见隆武帝,帝见郑森一身青衫磊落, 眉宇间透露着不凡的才情与傲骨,便与其谈论天下大事,郑㚞说:“岳少保(岳飞)说过‘文不爱财,武不怕死,则天下安矣!’” 隆武帝听了甚喜:“素闻郑家有匹千里驹,果然名不虚传”,又抚其背曰:“惜朕无一女配卿,卿当尽忠吾家无相忘也”。即钦赐郑森为国姓“朱”,改名为“成功”,并封“忠孝伯”,领御营中军都督,赐尚方宝剑,仪同附马。古代皇帝挑选驸马,最基本的条件有三项,一是家庭背景,二是年龄与外貌,三是品德与才干,这三项缺一不可。前两项是摆在那的,德才从哪里体现呢?隆武帝从郑成功对答如流的言谈举止中,已见一斑。 1645年12月至1646年八月,郑成功在延平的时间头尾跨度两年,此时,郑成功刚从学校走向社会,书生意气正浓。风华正茂,不无文人气节的他,面对满目疮痍,怎能不吟诗作对、抒发胸怀呢?

三、小水门古城墙见证郑成功在延平衔觞赋诗,以乐其志 郑成功38岁短暂的一生,写下的诗词不在少数,比如《复台》《出师讨满夷自瓜州至金陵》《暮春三月至虞山谒受之师同游剑门》等,只是由于战乱,或是清朝“文字狱”政策的有意遏制,使郑成功创作的许多诗词没有流传下来。当然,其中也不排除有些是其他人借郑成功之名而作。

品读着诗联长廊的一首首精美诗联,我的脑海里不由得闪现出这样一幅画面:380年前的一天,拂晓,郑成功照例来到延寿楼军事指挥所,沿城墙巡视,当他走到小水门城墙边,只见溪水漴漴,薄雾渐渐散去,战士们正在训练战胜鼓,鼓声阵阵,激越人心。郑成功被梅山坡的一片梅林吸引,于是顺着宝武营拾阶而上,来到梅山之巅。此时,旭日缓缓升腾,照亮了四周的城郭郊野。郑成功极目远眺,只见茫荡山的峰峦层层叠叠地铺展在天际,山形被朝阳染成金色,宛如一条沉睡的巨龙。河对面,九座山峰犹如“九朵芙蓉”“九叠翠屏”;藏春峡里,山涧瀑布溪流訇然作响。“延平古八景之梅山朝旭果然名不虚传!”看到眼前景象,回想前几天在闽赣古道三千八百坎所见所闻,郑成功诗兴大发,当即吟诵一首《晨起登山踏看远近形势》:“旭日东升万壑明,高林秋爽气纵横。千峰无语闲云过,瀑布湍飞系我情。”回到西山御营,郑成功摊开纸墨,挥笔写下此诗句,一边端起酒杯,一边用南音反复吟唱——一如曹孟德当年在江边横槊赋诗。 380年过去,如果梦想成真,那么,郑成功在延平写下的这首诗,必将是他留给延平人民的宝贵精神财富。 除此之外,他在延平还写过其他诗词楹联吗?笔者认为,存在三种情况:一是只要没有明确标示时间、地点、事件的,都有可能是在延平期间写成,比如《无题》《赠弟》等;二是在延平酝酿了腹稿,因战事紧张,无暇书写成纸面诗词,待离开延平若干年之后才发表出来,被世人所知,比如《复台》《龙海桥头观江潮》《岂乏汉家音》;三是他到延平之前写的诗词楹联,在延平期间得到进一步修改完善,比如,他的自勉联“养心莫善寡欲,至乐无如读书”,以及少年时期写的《登高》:“只有天在上,而无山与齐。举头红日近,俯首白云低。” 明砖清瓦沉淀为历史河床,诗联长廊折射出粼粼波光,漫步小水门郑成功文化诗联长廊,偶得灵感和粗浅看法。至于郑成功是否曾经在延平横槊赋诗,还是留给专家学者们进一步考证吧!

(图/文 钟道伟) |