樟湖崇蛇民俗考察记

2025-08-29 09:55:18 作者: 来源:闽北日报 责任编辑:肖练冰

|

|

樟湖坂蛇王庙(拍摄于1989年)

正月十八游蛇灯的蛇首模型(拍摄于1990年)

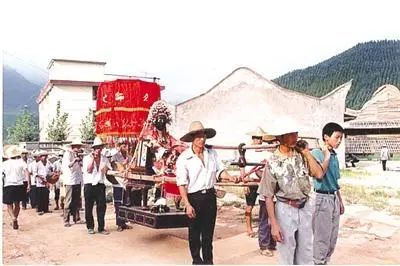

七夕赛蛇神游行中的连公神像(拍摄于1993年) 编者按 农历七月初七将至,闽江畔的樟湖镇又将迎来一年一度的赛蛇神盛会。这项跨越六百余年的独特民俗,于2005年入选福建省首批非物质文化遗产名录,是研究闽越文化活态传承的重要样本。 本版今日刊发的考察记,源自作者1989至1993年间的一项田野调查。1989年,时值水口水电站建设的需要,樟湖镇所属的大部分乡村都将成为水库淹没区。为考察当地的民俗文物,当时作为文博民俗研究人员的作者在五年里多次前往樟湖镇,并以专业视角,对蛇王庙建筑进行测绘,详细记录大殿形制、石柱铭文等珍贵文物。更难得的是,作者亲身参与了游蛇灯、赛蛇神等完整仪式,对这个在福建乃至中国南方都罕见的崇蛇民俗有了深入了解,更为这项民俗保存了系统而珍贵的一手资料。 这项民俗既保留了“东南越,蛇种”的古老图腾记忆,又融合了道教的民间信仰形态。从测量数据到仪式细节,从文物考证到口述历史,这些专业记录让我们得以品读传统文化在当代的存续活力。 当赛蛇神的鼓声再次响起,我们看到的不仅是一项民俗的延续,更是一个民族的文化自觉与自信。这份跨越三十余年的考察记录,既见证了历史,也为文化传承做出生动的注脚。 记得1989年夏天的某日,笔者接受考察任务后来到延平区。时任南平市博物馆馆长的林蔚起先生,欣然与笔者前往樟湖坂。当时从延平城区乘船沿闽江南下,大约两个小时的光景才抵达樟湖坂。当地闻讯而来的老乡热情地欢迎笔者一行人的到来。 樟湖坂崇蛇习俗流传较久,内涵比较完整且富有乡土文化韵味,主要体现于蛇王庙和有关崇蛇民俗文物、正月游蛇灯和七夕赛蛇神庙会等活动,以下分别加以介绍。 樟湖蛇王庙:六百年香火寻踪 蛇王庙位于樟湖镇的东边,濒临闽江水际。蛇王庙不远处便有一个当时仍在使用的小码头。当地民众称蛇王庙为“连公庙”“福庆堂”或“师傅殿”。据说该庙的蛇神姓连,来自邻近的古田县,民间称“连公”,因此其庙名为“连公庙”。 明万历年间,福建长乐人谢肇淛《长溪琐语》记说:“水口以上有地名朱船坂,有蛇王庙,庙内有蛇数百……”朱船坂即樟湖坂,今福州方言仍有称樟湖坂为朱船坂。《长溪琐语》之载证实至迟在600多年前,樟湖坂就有了蛇王庙并流传相关的崇蛇习俗。 1989年我初到樟湖坂时,蛇王庙尚被作为粮食仓库占用,门窗紧闭,无法探寻。1991年,蛇王庙内原被占用的仓库及物品已搬迁;当地民众集资重塑了连公等神像,并对庙内做了一些修缮。樟湖坂蛇王庙虽建于明代,但从整个建筑结构看,清代以来屡有修缮。留存至1991年时,蛇王庙的破损程度仍较严重。 蛇王庙坐北朝南,由大殿及前庭组成。经实测,大殿总宽22.35米,深16.55米。其内分明间、次间和稍间。前庭为露天庭院。据介绍,当年农历七月初七赛蛇神庙会演戏酬神的戏台就搭在前庭。20世纪50年代以来,该庙一直用于贮藏粮食,因此庙内原有结构受到一定的破坏,面目有所变化,但其外表仍保持了明清时期的建筑风格。 屋顶为重檐歇山式,两侧为马鞍形风火墙。四周檐下如意斗栱出檐处的昂,以木雕出巨蟒之首为装饰,但也有人说其是象首。庙内的斗栱、立柱等都用大杉木制成,地上铺石板。正殿前立有石柱一对,上阴刻楷书对联:“登斯台莫潦草拜几拜”“履此地须仔细思一思”,文字通俗易懂且又意味深长。石柱背面还刻有几行小字,左为:“光绪四十五年巧月,公捐拜台石板石柱,芳名列后”,右为:“弟子张廷烺、徐蒲金、林金宝……同叩”。文字说明这是清光绪二十五年(1899)当地民众为七夕迎蛇神庙会活动集资捐赠的拜台、石板和石柱。 1991年8月,当地民众对庙内的神像等设施按早期的原样做了修复。大殿正中的墙上挂有长方形红布,上书“连公师父宝座”。红布之下另有一块黄布,上书“敕封九天行雷法主连”。在两幅布幛正中并排摆列三尊神像,民众称其为“连公三兄弟”。大殿左侧并排横列着三眼真人、师爷、青龙大将、总管四尊配神神像。三眼真人据说是茅山学法的道士,师爷是江河水神萧公之子,青龙大将是由青蛇变来,总管原是古田县的县令,死后成神投靠连公。连公神像前置有石香案,香案上有一石香炉,上刻“连公师父”四字。香案左右排列一对清代铁花瓶及铁烛台,香案前摆放一件用于装活蛇的陶瓮。正殿的左右两侧,分别陈列斧、钺、戟、蛇头矛等木制仪仗器。与蛇王庙有关的文物,大致有清代碑刻三方、清代祭器铁花瓶和铁烛台各一对、清代陶瓮一件以及一件清代木匾。当地民众称陶瓮为“鲜龙瓶”,是蛇王庙为每年七月初七赛蛇神庙会活动而特制的蓄活蛇盛器。这件陶瓮不但制作奇特,且在陶瓮上刻有“光绪二年杨子起公置”纪年文字。铁花瓶、铁烛台及“鲜龙瓶”等物,为当地民众长期秘藏于家中。1991年,因恢复中断了近40年的赛蛇神庙会活动,民众又自发拿出置于蛇王庙中。 正月游蛇灯:千盏烛光照古镇 游蛇灯活动是樟湖坂崇蛇民俗的重要组成部分,按惯例定于每年农历正月十七、十八、十九三天举行。 1990年正月,笔者参加了樟湖坂旧地的游蛇灯活动。樟湖镇的上坂、中坂、下坂三个村有陈、胡、黄三大姓,依惯例各个大姓的民众分别单独举行一天的游蛇灯活动。这一年正月十七日、十八日、十九日分别为黄姓、陈姓、胡姓民众举办。 所谓游蛇灯,就是在游行日的傍晚,参加游行活动的人将每家必备的木制灯板带上,各家灯板相互衔接,然后绕村游行。灯板以杉木制成,长约2米,板的两端凿有两个圆孔,以便前后衔接其他灯板。衔接时以木棍穿插于两块灯板圆孔的连接处,以绳索捆扎后,用手提着即可连接行走。每块灯板上固定排列三盏灯笼,灯笼以纸糊成,上大下小,呈长方形漏斗状内点蜡烛。每个灯笼贴有各种剪纸或绘画图案,也有以毛笔书写吉祥语。剪纸图案有奔鹿、花卉及各种人物等。吉祥语有“马放南山,刀枪入库”“风调雨顺、国泰民安”“马年大吉”“田园大熟”“阖家平安”等。 根据当地习俗,在各大姓游行期间,每家必须由一个男丁持一灯板参加游行,年龄不限,老少均可。如无男性的家庭,须雇请一位男性代替参加。此外,有的人在年前因到蛇王庙许愿,或消灾祛病,或生意兴隆发财等,此时都必须还愿。还愿的办法就是雇请几个男丁,多出几块灯板参加游行。当地民间认为出的灯板愈多,其心愈诚。 1990年正月十八的游蛇灯于当天傍晚开始,参加游行的各家男丁汇集村头结集地点,然后列队衔接好灯板。游行队伍的前头以四至八面灯牌开道,所谓灯牌,即以红纸糊成方形扁状灯笼,内燃蜡烛,由几个年轻男性扛着前行,紧接着是10人左右的锣鼓唢呐乐队。在乐队的两侧分别随行二人,一人手持鞭炮,随街燃放;另一人手持硝铳,背挎火硝桶,每逢三岔路口,就朝天鸣放三响,其声震耳欲聋。在乐队的后面,紧跟着一只庞大的蛇首模型。蛇首高约2.5米,以竹木为支架,外糊绿色纸,蛇头双眼圆睁,炯炯有神,张开的“血盆大口”十分吓人,蛇颈部还饰有一些细小鳞片。蛇首模型八人相抬,颇为壮观;与蛇首模型衔接的就是此后排列的数百块灯板。从队形来看,这些由各家凑集起来的灯板,无疑是代表了蛇的身躯。 当天由中坂及下坂等村陈姓民众参加游行的有400多人,亦即有400多块灯板,以每块灯板长2米计,则队伍长达900多米。据当地民众介绍,20世纪50年代初,当地游蛇灯队伍灯板数量最多达800多块,队伍长达1600多米,规模颇为壮观。灯板的末端连接着蛇尾。蛇尾以竹木为支架,绿纸糊成,长约1米,其尾上翘,遍体细鳞,十分形象。蛇尾之后,跟着10余人以戏服装扮的闽剧清唱戏班,边走边唱。此外,游行队伍后面还跟着两个戴假面具的“孩儿弟”和“保长公”。“孩儿弟”的面具为一嬉笑的孩童面目,“保长公”的面目为一老者,长须飘拂。两人一高一矮,随着锣鼓的声响在队伍后面大摇大摆,缓慢行进。游行队伍首先沿镇上小街行进。正月十八夜,樟湖镇上热闹非凡,沿街两边的居民和店家,都早早备好香烛、鞭炮,待游行队伍到达时立即燃香放鞭炮以示恭迎。沿街硝烟弥漫,人山人海。游行队伍边走边停,行进缓慢。在此期间,对面街上的行人若要横穿过街,必须请抬灯板者抬高灯板,人从其下钻过,切不可从灯板上直接跨过,否则会触犯众怒,轻则赔礼道歉,重则就要挨揍。 游行队伍走出樟湖镇中心街道后,已近午夜,此时行进速度加快。由于绕村游行,岔路很多,所以队伍前方的火铳也频频放炮,每次三响,在寂静的夜空中显得格外大声。绕过几个村庄之后,游行队伍最后结集于闽江边上一处宽敞的沙滩上。随着蛇首的摆动,整个游行队伍形成几个大圆圈,在夜幕中快速地转动。这时火铳、鞭炮齐响,气氛十分热烈。在漆黑的夜空中,闽江水倒映出点点烛光,犹如一条巨大的火蛇在盘转旋舞。由于场面太大,笔者一行人的摄像机只好登高远摄,视频画面上仍可看到“巨蛇”旋转的庞大身影。 大约半小时之后,随着三声火铳巨响,游行队伍忽地停住,此时众人迅速解下灯板上的绳索,各自扛起灯板回家。留下的蛇头蛇尾模型,则被抬到闽江岸边的一座小庙门前,浇上煤油,引火焚烧。焚烧时,现场只留下几位年长的男人,其他人一律回避,女性更不能靠近。此时众人默默无语,心中祈祝蛇神升天,保佑众生,给大家带来好运,至此整个游行活动方告结束。 此时闽江水面寒气逼人,时间已是凌晨两点多了。正月十九日,当地胡姓民众依样进行类似的游蛇灯活动,当天参加的人数达500多人,即500多块灯板,蔚为壮观。 七夕赛蛇神:执蛇巡游续传统 每年农历七月初七,以活蛇赛蛇神的活动在樟湖坂民间流传甚久。明代谢肇淛《长溪琐语》说:“水口以上有地名朱船坂,有蛇王庙,庙内有蛇数百,夏秋之间赛神一次。”这表明至迟在600多年前,当地的蛇王庙就已有蓄活蛇的习俗,并于每年夏秋之际举行一次赛蛇神活动。 清末曾经游历闽江沿岸的美国传教士葛惠良,也对樟湖坂的蛇王节作过描述:“位于福州和南平之间的樟湖坂,在每年七月的第七天都举行一种新奇的游行,它是为纪念古时曾来此地拯救人们于旱灾的蛇王而举行的。”谢肇淛提到的夏秋之际以活蛇赛神的活动,与樟湖坂蛇王庙中《水陆平安》碑记载的“连公圣爷七夕演戏”酬神活动也可以吻合。所谓七夕演戏,就是在七月初七赛蛇神活动结束后,在蛇王庙搭台唱戏酬神。 据老乡介绍,这一赛神活动在20世纪50年代初每年仍举行一次,当地许多老人对此都记忆犹新。在赛神之前,从农历六月中下旬开始,当地民众就要四处捕捉活蛇。一般捉的都是花蛇、水蛇等无毒蛇,然后交给蛇王庙中的“蛇爸”(庙祝)统一保管。“蛇爸”将收到的蛇放在“鲜龙瓶”中,加少许水养着,然后发给每人一张收条。七夕这一天,参加赛神活动的男子凭“蛇爸”发给的收条到蛇王庙领取一只活蛇参加赛神。 赛蛇神活动实际上就是拿着活蛇游行,游行时,前面旗幡招展,鼓乐开道,接着是几个男子手上各握一条大蛇走在队伍的前面,其后是“连公圣爷”神像座轿以及一座舆驾,舆驾为空轿,内置活蛇一只。轿子后面,则为成百人组成的赛神游行队伍。游行者或手握一蛇,或肩缠一蛇,或大或小,如谢肇淛《长溪琐语》载,“蛇之大或缠人腰,或缠人头出赛”,与明代的赛神活动无异。据当地老人介绍,这一天赛神的蛇都很温驯,一般不咬人。 游行活动在白天进行。在鼓乐吹打之下,人们执蛇,并跟随队伍中的各个神像绕镇游行一周。沿途鞭炮四起,火铳声响震耳,香烟缭绕,围观人数成千上万。游行结束后,“蛇爸”要从众多的活蛇中选出一条最大的蟒蛇,在其颈部挂上一块特制的牌子,让人送到闽江水中放生,其余的蛇也随之送到蛇王庙前的闽江水边放生。此后,参加游行者每人可从庙祝处领取一份糯米糍粑。 当天晚上,要在蛇王庙前搭台演戏酬神,这也就是同治年间《水陆平安》碑文所记的内容之一,演戏的戏班多请自福州等地的闽剧班子,有时甚至连演几天几夜方才罢休。 在1991年的田野调查中,笔者在蛇王庙前的一对石柱下方,发现墨书“民国三十五年七月初七日”“民国三十八年,茂地位”“祺位”等文字,经询问老乡,得知这些都是当年七夕演戏酬神时,当地摊贩在蛇王庙前摆摊留下的摊位记号,可见当时这里的七夕演戏酬神活动是相当热闹的。 1993年8月24日(农历七月初七),当地民众在新搬迁的居住地首次举行七夕赛蛇神活动。笔者于8月23日到达樟湖坂,次日详细考察了这次赛蛇神活动。整个赛神游行活动跟上述的基本一致。8月24日早上6时左右,先由一人扛上“过山旗”外出“清道”。此人必须先在拟定的赛神游行路线上行走一遍,谓之清道。7时左右,赛神游行队伍从蛇王庙出发。走在最前面的是一个手持火铳的人,一遇岔路口就朝天放铳三响,以示各路神仙暂时回避。此后依次出现的神像有总管、师爷、青龙大将和三眼真人,在师爷神像后面,另有一小木亭,四面遮以纱窗,亭内置一蓄水大盆,内有活蛇一只,苍绿肥大,昂首张望。亭子左右有多人各手执一蛇,或缠或盘,任蛇在身上爬动,其情景与《长溪琐语》所说相同。在三眼真人神像之后,为“连公三兄弟”的神像,其上各置凉伞一把。这七尊神像及“活蛇亭”均由四至八人抬着,其前均有乐手演奏十番乐曲。在连公神像之后,有身着皂吏服装的“皂吏”和肩扛“枷锁”的“赎罪”者。这些戴枷者都是当地民间的许愿者,据说他们为祈求连公赐福免灾祛病,因此以“有罪”人的身份戴枷游行,以求连公蛇神“赎罪”。 游行队伍从蛇王庙出发后,沿新镇主要街道村庄绕行一周,沿途民众大放鞭炮焚香恭迎,祈求神灵保佑。中午时分,赛神游行队伍绕镇游毕,遂返回庙中。安放好神像,参加游行的人群大多散去。因为蛇王庙刚搬迁尚未完全盖好,所以没有举行演戏酬神等活动。下午三时许,装在蛇瓮中的活蛇被人抬到船上,送到闽江中放生。放生时也焚香燃放鞭炮以送神,至此整个赛神活动才告结束。 当天参加赛神游行活动的大约200人,规模不大。据在场老人介绍,几十年前举行的赛神活动,仅仪仗队及“戴枷请罪”者约有600人,加上执蛇游行的人,队伍可达1000余人,规模颇为壮观。农历七月初七的活蛇赛神活动在当地已经中断了几十年,这次赛神活动的恢复,不但印证了谢肇淛的有关记述,同时再现了明清以来七夕赛蛇神活动的历史风貌,是樟湖坂崇蛇民俗的一次生动展现。 崇蛇民俗:闽越遗风的活态传承 樟湖坂崇蛇民俗不但有明清时期的文献记载,而且还有保留至今的蛇王庙、游蛇灯、赛蛇神活动以及一批重要的民俗文物,构成较为完整的崇蛇民俗文化体系。这在福建乃至中国南方都极为少见,其民俗文化价值是不言而喻的。 樟湖坂崇蛇民俗以蛇王庙为轴心,加上每年正月的游蛇灯、七夕的赛蛇神活动以及当地流传的有关习俗,它们之间关系密切且围绕蛇神崇拜这一核心而存在。东汉许慎《说文解字》析闽为“东南越,蛇种”,上古闽越人以蛇为图腾,同时兼有水上保护神的涵义。樟湖坂崇蛇民俗在视蛇神为水上保护神等方面,与越人崇蛇之俗有着密切的渊源关系,是闽越文化元素的重要体现。另一方面,樟湖坂蛇王庙以及连公神像等又充斥众多道教文化的色彩。如“九天行雷法主”等称号,与蛇神原貌风马牛不相及。樟湖坂民间流传有关“连公”的一些传说,也受到道教文化的影响。关于连公的身世,在20世纪90年代,叶明生教授发现的明代建阳刊本《全像显法降蛇海游记传》中有所记述。《海游记》是明代的一本神魔小说,一些章回讲述了闾山教主法神的故事。连公是宋代古田县西溪乡连墩人,他曾与陈靖姑共同收伏了蛇妖和蜘蛛精。《海游记》有关连公事迹的叙述并不多,但由于他具有道教闾山派“九天法主”的身份,因此在民间仍然受到拥戴。由于道教文化的长期渗透,在樟湖坂蛇王庙中也就有了“连公法主”“九天行雷法主”等称号,蛇王庙及蛇神因此也蒙上一层道教文化的色彩。 如今樟湖坂崇蛇民俗在海内外名闻遐迩,当地每年举办的崇蛇民俗文化旅游节等活动,吸引许多中外学者和游客前往参观。(林蔚文) |