【延平笔谈】远去的苍峡

2025-09-28 10:56:42 作者: 来源:美丽延平 责任编辑:肖练冰

|

|

历史的风烟深处,总有一些名字,如同沉入河底的卵石,被时光的流水一遍遍冲刷,却愈发温润光亮。

翻阅民国版的《南平县志》,是一种奇特的体验。泛黄的纸页间,一个名叫“苍峡”的村庄,竟如顽强的水草,在密密麻麻的竖排字里反复浮现。十多次的记载,对于一方志书而言,堪称一种罕见的荣光。这僻处城南长安里、远离城郭喧嚣的所在,何以能成为那个时代的“热搜”词条?答案,就藏在这些惜墨如金的文字背后。 志书首先告诉我,苍峡是一幅画。《山川志》里寥寥数笔,便勾勒出它的骨骼:“两岸青山回合,溪流转折而去。”闭上眼,仿佛能看见闽中葱郁的山岭在此陡然收束,挤出一道幽深的峡谷,一湾溪水如青罗带,在群峰怀抱中宛转迂回。这山水格局,便注定了它的不凡,使之与藏春峡等并列为南平五大名峡。 然而,苍峡的独特,远不止于风光。它的名字,更与“寨”、“巡司”、“驲(驿)”、“铺”这些充满权力与秩序感的词汇紧密相连。宋代元丰三年,苍峡寨便已建立,它是官府布下的棋子,是体制内的“经制”之所,警惕地守望着一方安宁。 至明代,这里设立了巡检司,虽只是“巡检一员”的微末官职,却代表着中央政权对这片土地的管辖,是帝国神经末梢的敏感触角。及至清代,志书又详载了“苍峡驲”的规模,拥有赡夫、走递夫、兜夫百余名,俨然是福延大道上驿传系统的一个重要节点。 这一切的根源,在于苍峡“西望水口,南至尤溪,北至古田”的战略位置。它是水陆要冲,是盐粮贩运的孔道,也是治安防控的咽喉。志书中那段两百余字的剖析,直言设置巡司乃因“古田之民,以贩盐为业”,岁歉时易生盗患,故需“备探望,使声息相闻”。苍峡的繁要,正在于它牵动着区域经济的脉搏与社会的稳定。 但苍峡的灵魂,并未被官衙与关隘完全定义。它还有书香。九龙书院曾屹立于九龙山麓,“中有礼殿,以奉先圣”,祀杨、罗、李、朱四先生,其规模堪与县学媲美。虽几经兴废,那段“明宣德间殿堂倾圮”、“嘉靖四年参政蔡潮重建”的记载,依然诉说着这里曾有的弦歌不辍。 最令人心驰神往的,还是一则充满人文温度的传说。巡检司署前,曾有两株古榕,“相传宋时朱文公手植”。想那理学宗师朱熹,或许也曾在此驻足,将两株树苗植入闽地的红土,也植下了一脉文风与记忆。到了明代,胡纶面对已“垂阴能数亩”的巨榕,动情地吟出:“朱子经行处,双榕植道旁……回思风雪里,不改旧苍苍。”树木承载的,已不仅是荫凉,更是对先贤的追慕与文化的传承。

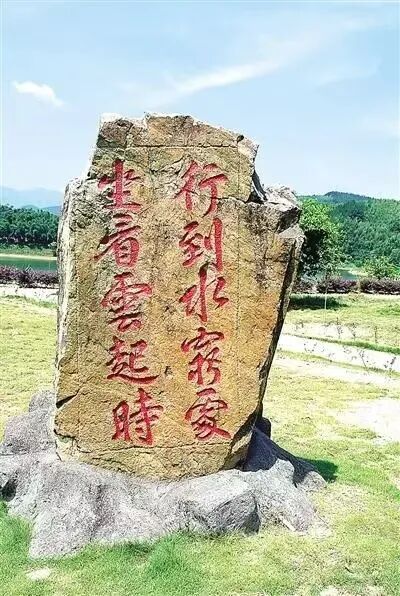

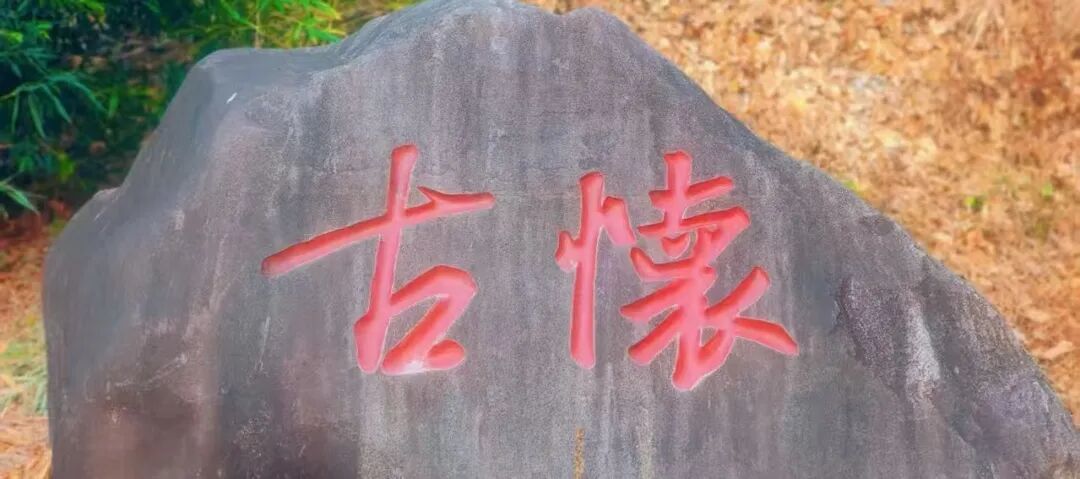

从《南平县志》到《八闽通志》,苍峡的形象在层累的记载中逐渐丰满。它既是军事的隘口、交通的枢纽,也是文化的驿站。它的“热搜”体质,并非偶然,而是其地理区位与历史功能交织下的必然产物。每一处衙署的兴废,每一段驿道的里程,甚至每一块摩崖石刻(如摩崖石刻蔡潮所书“蒙泉怀古”),都如同拼图,共同复原出一个远非普通村庄可比的、在区域历史中扮演了多重角色的苍峡。

如今,苍峡的巡司公署早已湮灭,古驿道上马蹄声歇,九龙书院的朗朗书声也消散在风里。那两株被视为朱子手泽的古榕,志书冷静地记下一笔“今寻不存”,只留下诗人的咏叹在纸页间低回。苍峡,如同许多在现代化浪潮中改变了模样的古老地名一样,正渐渐远去。 然而,当我们在故纸堆里与它反复相遇,我们触摸到的,是一个村庄曾经跳动的脉搏,是帝国治理的精密网络,是商旅舟车的往来喧嚣,是文人墨客的登临题咏。它远去的背影,因此显得格外厚重。 历史的评判,自有其沉静的标准。那个在志书里被反复提及的苍峡,早已用它沉默的“履历”,证明了自己不可替代的价值。它的远去,不是消失,而是沉淀为我们脚下这片土地最深沉记忆的一部分。每一次翻阅,都是一次打捞,打捞起一段关于隘口、驿站与书院的,远去的时光。(图/文 陈振华) |