这群年轻人让家乡“潮”起来了

2025-09-01 16:15:01 作者: 来源:团区委 责任编辑:肖练冰

|

|

“让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心,让愿意上山下乡、回报乡村的人更有信心。”在乡村振兴的浪潮中,青年既是参与者,更是创造者。换届以来,延平区委高度重视青年和人才工作,持之以恒优化乡村振兴发展路径,让延平成为承载乡愁的故土、干事创业的热土,引导更多青年积极投身生态农业、乡村文旅等绿色产业,推动乡村振兴和共同富裕。 青年们用智慧和汗水诠释着新时代的“田园牧歌”,让青春梦想与家乡发展同频共振。 这股青春力量如何绘就乡村振兴新图景?让我们从这些故事中寻找答案。 青年智慧打通产销新路 在延平读大学的00后福州青年刘明达,从小受父母耳濡目染的影响和对电商行业的热爱,毕业后选择留在延平发展,创办了自己的公司。 七月的洋后镇,水蜜桃硕果累累,刘明达穿梭在桃林间,仔细检查每一颗果实的成熟度。“摘八九分熟的,套上网套再装箱!”他一边示范,一边向果农强调细节。这个在永辉超市“长大”的年轻人,如今正用自己独特的商业嗅觉,为延平乡村架起一座产销“暖心桥”。

2022年,还在读大学的刘明达走进洋后镇,发现水蜜桃口感鲜美。团队创新“预售+精准采摘”模式:提前三天在校园社群接单,按量指导农户采摘,用泡沫箱分层包装,将损耗率从30%降至5%。果农们从最初的疑虑到主动配合,甚至学会了用微信拍视频展示。”这些‘歪瓜裂枣’也能卖出去!”一位大叔数着卖桃钱感慨道。

如今,团队已从最初的4人扩展到50余人,刘明达说:“我们不仅卖农产品,更想传递土地的温度。“当看到果农用增收的钱给孙子买新书包,当同学们反馈”水蜜桃比超市还甜”,这群年轻人觉得,所有的汗水都化成了勋章。 晨曦中的桃林、深夜打包的灯火、农户信任的笑容……刘明达用青春诠释着新时代青年的担当,让更多“藏在山野的好味道”走出延平,走向更广阔的天地。

绘就乡村的诗与远方 七月的延平,山风轻拂,大学城旁的双层小楼里飘出阵阵咖啡香。店主吴亚玲正专注地研磨着来自云南的精品豆,手冲壶划出一道优雅的弧线,氤氲的热气中,她将城市的精致与乡村的宁静悄然融合。

近年来,延平区聚焦城市品质提升,积极推进解决一批公共服务及民生领域问题,为夏道片区大学城越来越有青春活力奠定基础。 “回乡不是为了逃离,而是为了创造更理想的生活。”两年前,吴亚玲带着一线城市的咖啡技艺回到家乡,在质疑声中坚持“精品化”路线。她以橄榄冷萃唤醒乡土记忆,用桑葚特调碰撞年轻味蕾,让小小的咖啡店成为连接山野与远方的驿站。学生们在这里捧书细读;暮色下,青年们围炉畅谈......这里不仅是味蕾的港湾,更成了延平青年精神世界的“第三空间”。

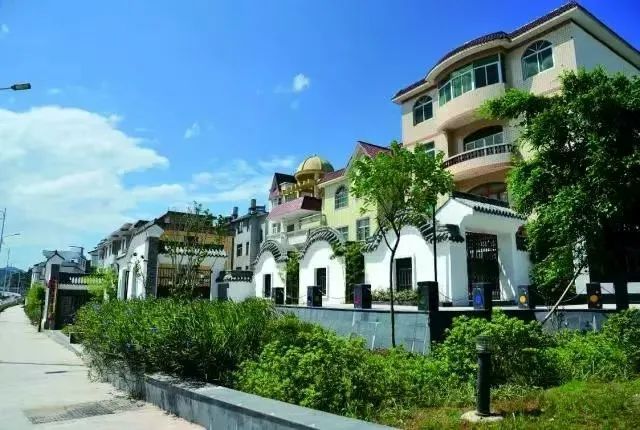

“乡村的慢节奏,反而让我更懂生活的质感。”吴亚玲常坐在店门口的橄榄树下与客人聊天,看云卷云舒。她相信,真正的“诗与远方”不在别处,而在深耕乡土时绽放的无限可能。如今,她的咖啡香正浸润着这片土地,让返乡创业的年轻人们看见:心归处,即是星辰与田野交织的浪漫。 打造乡村的诗意栖居 盛夏的小鸠村,晨雾漫过黛瓦白墙,露珠从竹叶尖滚落,远处传来几声鸡鸣。“城市不缺高楼,但乡村需要更多留住乡愁的角落。”

张丰大学毕业回村时,面对的是“开民宿能赚到钱?”的质疑。创业初期,他带着一股韧劲,用抖音镜头记录民宿的点点滴滴,慢慢积攒起口碑。如今,民宿一周接待约100名客人,不少游客是冲着“张老板的个性化服务”而来:有人想体验农耕,他便联系村民带着挖笋摘菜;有人偏爱安静,他会备好本地茶点,在露台支起小桌。

作为小鸠村团支部书记,张丰的民宿更成了乡村共富的纽带。他雇佣村民做保洁,旺季时为大学生提供兼职岗位。家人也从最初的担忧转为全力支持,父亲负责维修设施,母亲下厨做农家菜,一家人的笑声成了民宿里最暖的风景。 “客人来这儿,不止住一晚,是爱上了村里的日子。”张丰说,如今常有游客住过之后,又带着朋友再来,民宿的热闹,正悄悄改变着小鸠村的模样——村口的小卖部添了新品,闲置的老手艺被游客追捧,这个藏在山里的村落,正因为一个年轻人的坚守,铺展开乡村振兴的生动画卷。 心底有火,眼底有光。 青春力量在广袤土地上蓬勃生长, 年轻人成为乡村最好看的“滤镜”。 |